�g�b�v�y�[�W���@�e���~�T�C���}���@�~�T�C���̒e���@�e���~�T�C���̔����@���ӌ���������

�@�e���~�T�C���̌}���i�K�ɂ́A�u�[�X�g�E�t�F�[�Y�A�~�b�h�E�R�[�X�y���^�[�~�i���E�t�F�[�Y�i�I���i�K�j������܂����A���̃z�[���y�[�W�u�e���~�T�C���̓����v�́A��s���Ƀy�g���I�b�g�i�o�`�b�|�R�j���z�����ꂽ���Ƃ����������ɏ����n�߂܂����̂ŁA�}���Ƃ��ẮA�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����}������������܂��B

�@�P�X�X�P�N�̘p�ݐ푈�ɂ�����X�J�b�h�i�r�������j���nj^�u�A���E�t�Z�C���v�e���~�T���C���U���ɑ����y�g���I�b�g�i�o�`�b�|�Q�j�h��~�T�C���ɂ��}���퓬�́A�����A�b�m�m�e���r�j���[�X���Ƃ����ĕ��ꎋ���҂�B�Â��ɂ��܂����B�������A�U�E�h�Ƃ��Ɋm����Z�p�������Đ퓬�ɗՂ킯�łȂ��A�S���I���ʂ͂Ƃ����Ƃ��āA�Ƃ��Ɏ����I�Ȑ�ʂ��������킯�ł͂���܂���B

�@�o�`�b�|�R�V�X�e���̊J���́A�p�ݐ푈�̑O�i�P�X�W�R�N�j�ɒ��肳��Ă��܂������A�p�ݐ푈���Ƃ����ĉ������ꂽ�̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���̏͂ł́A�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ����āA��C�R�����e���ɋy�ڂ��e���A�}���~�T�C������͑����ɋy�ڂ��e�����ɂ��Đ������A�}���ǔ��ɂ������w�b�h�I���iHead-on�j�}�����ŗǂȂ��Ƃ������܂��B

�@�~�X�f�X�^���X�����Ȃ����邽�߂ɂ́A�}���ǔ��̍ŏI�i�K�Ɍ}���~�T�C���ɃR�}���h�Ƃ��� �^��������x���[���ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł��B���̂��߂ɂ́A�����̃~�T�C���ɍL���g���Ă����u���q�@�v�iProportional Navigation�j�ɁA������ڕW�iTarget�j�Ɋւ���V���ȏ���lj�����K�v������܂��B�������uAdvance Guidance law�v�ɂ��Ă��A���������������Ǝv���܂��B

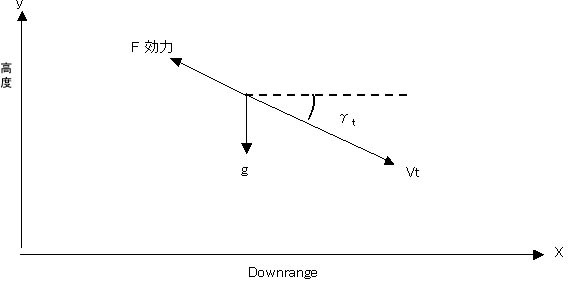

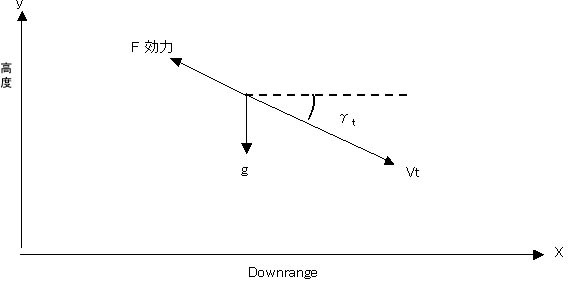

�@�y�g���I�b�g�̌}����Ԃ́A���X���P�OKm �͈̔͂ł�����A��P�͂Ő��������uFlat-Earth Model�v���K�p����܂��A��C�̑��݂��܂�����A����ɂ��R�͂��l�����܂��Ɖ��}�̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�}�R�|�P�@�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����e���~�T�C���̍��W���

�@��}�ɂ����Ēe���~�T���ɂ́A�R�� Fdrag ���d�͂̉����x �� �݂̂������܂��B�ē˓��ire-entory�j���̖ڕW���������x���y���p�x�����ꂼ��AVt �y����t �Ƃ��܂��B�Ȃ��A�R�� Fdrag �����x Vt �ɑ����t�����ɓ����܂��B�R��Fdrag ���d�͂̉����x �� ����傫���ꍇ�́A�ڕW�������idecelerate�j����܂��B

�@�ē˓��p��t �́A���x Vt �́i���A���j���������ꂼ��AVtxt �AVty �Ƃ���Ǝ����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@��t = tan-1�i -Vty / Vtx �j (3.1)

�@�����A�ڕW�ɓ����R�͂��l���Ă݂܂��B�ڕW�̏d�ʂ�W�A��ʐς�S�A�R�͌W���� CD0 �Ƃ��A����ɁA��C���̓����idynamic presure�j���� �Ƃ���ƁA�ڕW�ɂ́A���̂悤�ȉ����x�������܂��B

�@�@�@�@�@dVtx/dt = -(Fdrag/m) cos(��t) = -(qSCD0g/W) cos(��t) = -(qg/���jcos(��t) �@ (3.2)

�@�@�@�@�@dVty/dt = (Fdrag/m) sin(��t) - g = (qSCD0g/W) sin(��t) - g = (qg/���jsin(��t) - g (3.3)

q = �ρEV��2/ 2 ; �i�ρF��C���x�j (3.4)

�@�@�@�@ �� = W / (SCD0) ;�@(�e���W�� ballistic coefficient) (3.5)

�@�@�@�@ V�� = sqrt( Vtx2 + Vty2 ) (3.6)

�@��̎�����A�e���W�����傫���قǑ�C�R�͂ɂ�錸�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B��C���x�� �͉��}�Ɏ����悤�ɁA���x�����傷��ɂ�Č������A�ΐ��O���t�ŕ\������ƁA���x�X�烁�[�g���t�߂����ɂ��ĂQ�{�̒����ŋߎ��ł��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�R�|�P�@���x�Α�C���x

�� = 1.225�Eexp( -0.1051�Eh ) [kg/m3] ; 0 �� ���x h [km] ��10 [Km] (3.7)

�� = 2.020�Eexp( -0.1558�Eh ) [kg/m3] ; 10 �� ���x h [km] �@�@ (3.8)

�@���i3.2�j�̂Ƃ���ŁACD0��P�ɁA�R�͌W���Ƃ��܂������A���������u��g�͍R�͌W���v�i�����u�뗣���p�R�͌W���v�j�ƌĂ���������̌W���ł��B�e���̒��S���ɋ�C�̗��ꂪ���s�ɂ��������Ƃ��̍R�͂ł��BCD0�͒e���̌`��ɓ��ɋN��������̂ŁA�m�[�Y�i�w�b�h�j�ɂ�鑢�g�i���́j�R�͕��A�e�ꕔ�R�͕��y���\�ʖ��C�R�͕��Ȃǂ����Z�������ł��B�������̈�ɂ������C�e�Ȃǂ̗�ł́ACD0�̒l�́A�T���A�O.�P�`�O.�Q�ł��B�~�T�C���̒e���́A�C�e�قǐ������H����Ă��Ȃ��ƍl������̂ŁA�����ł́A�O.�P�`�O.4 �Ƃ��Ă����܂��B

�@�e���W���i�� = W / (SCD0)�j���u�m�h���v���ɂƂ��āA���ς���ƊT�����̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@W = 1,000 [Kg] ; S = �E��2 = �E�i0.66)2 = 1.37 [m2] ; CD0 =�@�O.�P�`�O.4

�@�@�@�� �� 2,000 �`8,000 [Kg/m2]�@; �i�[����グ�j

�@�e���W���́A�e���i���͒e�ہj�̒f�ʐϓ�����̏d�ʁi�f�ʉ��d�j�ł�����A���̒l���傫���Ƃ������Ƃ́A�d�ʂ��傫���A�f�ʐς��������킯�ł�����A��C�R�͂��������Ȃ�܂��B���}�ɁA�e���~�T�C���̑��x�����ɕۂ��āA�e���W����ω��������ꍇ�̉��z�I�Ȍ����x[G] �����܂��B���ۂɂ́A�~�T�C���̑��x�͈��łȂ��A�R�͂ɂɂ���Č������Ă����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�R�|�Q�|�P�@��C�R�͂ɂ�錸���x�i�p�����[�^�F�e���W���j

�@

�@���̐}�́A�e���W�������i2,500[Kg/m2]�j�ɂ��āA�e���~�T�C���̑��x�� 1,000[m/s]�A2,000[m/s] �y�� 3.000[m/s] �ɕω��������ꍇ�̉��z�I�Ȍ����x[G] �����܂��B���i3.4�j �Ɏ������悤�ɁA�������~�T�C���̑��x�̂Q��ɔ�����܂��̂����x���傫���قǍR�͂��傫���Ȃ�܂��B

�@�@�@�@�@ �}�R�|�Q�|�Q�@��C�R�͂ɂ�錸���x�i�p�����[�^�F���x�j

�@�O�߂ŁA��C���x�ɂ��R�͂��X�ɂ݂Ă��܂������A�����ł����i3.2�j�y���i3.3�j�Ɏ������R�͂ɂ��Ă̒�����e���~�T�C�����e���������ɑg�ݓ���đ����I�Ɋώ@�������Ƃɂ��܂��B�g�p�����v���O�����ɂ��Ă͉��L���N���b�N���Ă݂Ă��������BC����ɂ��v���O�����ł����g���q�́u.txt�v�ɂ��Ă���܂��B

�@�@�g�p�����v���O�����F�@�uterminal_phase_simulation.cpp�v

�@�ŏ��ɁA���x��ǂ̂����肩���C�̉e��������邩�����邽�߂ɁA�抸�������x�P�O�O [Km] �ȉ����l���܂��B��Q�͂̐}�Q�|�P�T�Ɏ������f�[�^���獂�x�P�O�O [Km] �ɂ�����e���~�T�C�������x�� 3,100 [m/s] �ł��̂ŁA�ē˓����x�Ƃ��ẮA���̒l��p���A�ē˓��p�x�Ƃ��āA�S�T���A�R�͂̉e�����݂邽���e���W�������������ς����āA2,500 [Kg/m2] �Ƃ��܂��B���ʂ����}�Ɏ����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�R�|�R�@��C�R�͂ɂ�錸���x����ё��x

�@�}�Ɏ����悤�ɁA�e���~�T�C�������x�́A���x�T�O [Km] �t�߂܂ł́A�d�͂̉����x���D���ŁA���X�ɑ��x�𑝂��Ă��܂����A�T�O [Km] �ȉ��ɍ~�����Ă���ƁA�R�͂̉e�����傫���Ȃ������x�͋}���Ɍ������Ă��܂��B��������x�̕��́A��C���x�̑����ɂƂ��Ȃ��āA�}���ɑ��債�܂����A���x���������邽�߁A���x�P�P [Km] �t�߂ŁA�ő�l�i��Q�T[G]�j �������A�Ȍ�}���Ɍ������܂��B�ȏ�̂��Ƃ���A���̐߂ł́A���x�T�O [Km] �ȉ��ɂ��Ċe��̃V�~�����[�V�������ʂ������Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�V�~�����[�V�����̂��߂̃f�[�^�ݒ�F�@�ē˓����x���T�O [Km] �Ƃ��āA���\�̂悤�ɐݒ肷�邱�Ƃɂ��܂��B

|

���@�@�� |

�L�� |

�f�[�^�l |

| �e���~�T�C���̑��x | Vt | �@2,500 3,000 3,500 [m/s] |

| ����@�@�@�e���W�� | �� | 2,000 5,000 8,000 [Kg/m2] |

| ����@�@�@�ē˓��p | �� | 30 45 60 [deg] |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�R�|�P�@�V�~�����[�V�����̂��߂̃f�[�^�ݒ�

�@

�i�P�j�@�^�[�~�i���t�F�[�Y�ɂ�����e���̓���

����C�ɂ��R�͂������ꍇ��

�@�@�ŏ��ɁA��r�̂��ߑ�C�̉e���������������ꍇ�́u�m�h���v�N���X�̒e�������}�y�щ����x�E���x�}�������܂��B

�@�}3-4-1

�@�}3-4-1

�@��C�R�͂����Ă��܂�����A�e���̉^���G�l���M�[�͕ۑ�����ADownrange �ɐ����ɓ����d�͉����x�ɂ���āA���������ɂ̂ݗ������݁A�e���_�Ő��������ɖ� �Q�D�T[Km] �i=gTf2/2=4.9�~(22.42)2=2,463[m]�j�k�݂܂��B�e���́A�قڒ����Ƃ݂Ȃ��܂��B���ɁA�����x�E���x�������܂��B

�@�}3-4-2

�@�}3-4-2

�@���ĊԁA��ɂP�� �̏d�͂̉����x�������܂�����A�o�ߎ��� Tf �ɔ�Ⴕ�đ��x�����債�܂��B���x�̑��� ��V �́A�ߎ��I�ɂɓ˓��p���e���܂ňێ����Ă���Ƃ݂Ȃ��� �P�T�T[m] �ł��B�v�Z�͎��̂Ƃ���ł��B

�@�@�@�@�@��V = ���ETf�Ecos(��)=9.8�~22.42�~0.707=155 [m]

����C�ɂ��R�͂��l�������ꍇ��

�@���ɁA�ē˓����x Vt=�R,�O�O�O[M/s]�A�ē˓��p�x�@��=�S�T[deg]�A�e���W���@��=�Q,�O�O�O[Kg/m2] �̒e���~�T�C���ɂ��āA�����x�E���x�}�A�e�������}�y��Downrange �ɑ��鑬�x�E���Ď��Ԑ}�������܂��B

�@ �}3-5-1

�}3-5-1

�@���x �R,�O�O�O[m/s] �Ői�������ڕW�itarget�j�́A���x �S�T[Km] �ӂ肩�瑬�x�������A�����x���s�[�N�ɂȂ鍂�x�P�R�`�P�S[Km] �ŁA�P,�W�Q�O[m/s] �ɂȂ�܂��B���̒l�́A�������x �R,�O�O�O[m/s] �ɑ����U�O�D�U���ɂȂ��Ă��܂��B�ő匸���x�_�ɂ����āA���x���� �U�O% �Ɍ�����Ƃ����W�́i���m�ɂ́Aexp(-0.5)=0.6065�j�́A���_�I�ɓ�����邱�Ƃ����ł����藧���܂��B���ɁA�e�������}�������܂��B

�}3-5-2

�}3-5-2

�@�e�������}�̒����������́A�e���̒������ł��B���ĊԁA�傫�Ȍ����x�ɂ��}���ȑ��x�̒ቺ���Ă��e���̒������͈ێ�����܂��B����́A��C�R�͂̌������e���̒��S���i�e���j�ɕ��s�ł���A���̍R�͂̓˓��p �� �̗]�����icos(��)�j�y�ѐ������isin(��)�j�����������y�ѐ��������ɐ������Ή����Ă��邩��ł��B�e���̑������ቺ���čR�͂��d�͂̉����x�ȉ��ɂȂ�ƒ������͎����ĉ����ɘp�����܂��B��̐}�ł��ADownrange �S�Q[Km] �ȍ~�ɂ��̌��ۂ��o�Ă��܂��B

�@��C�������ꍇ�̒e�������}�i�}�R�|�S�|�P�j�ɂ����Ă��������͈ێ�����Ă��܂����A���̏ꍇ�́A���x�����̊����ł킸���ɏグ�Ȃ���A�����ɉ����ē˓����Ă��܂��B���Ď����� �Q�Q�D�S�Q �b�ƁA���ɒZ���ł��B����A��C���ł��A���x���}���Ɏ����Ȃ��璼���ɉ����ē˓����Ă��܂��B���Ď��Ԃ� �S�V�D�P�T �b�ł��B���̒l�́A��C�������ꍇ�� �Q �{���ł��B�˓��� �R,�O�O�O[m/s] ���������x�́A�ŏI�I���@�Q�Q�P[m/s] �܂��������܂��B Downrange �ɑ������ϑΒn���x�́A�O�҂� �Q,�P�W�Q[m/s]�A��҂��X�U�U[m/s] �ł��B���ɁADownrange �ɑ�����đ��x�y�ю��Ԃ������܂��B

�@ �}3-5-3

�}3-5-3

�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����e���~�T�C���}���ɂ����ẮA��ʂɁA�˓����̖ڕW�itarget�j���x���}���~�T�C���̑��x���傫���ł��傤�B�����ŁA�ǔ��\�ȋ��Ɍ}���_�iintercept point�j��I�����A�����Ɏ��钼�O�܂ł́A�w�ߗU�����Ń~�T�C����U�����A�}���\���ŏI�i�K�Ń~�T�C�����̂Ƀz�[�~���O�U�������Č}�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̂Ƃ��A���Ď��� Tf �̂����̎c�莞�Ԃ��A�����덷���l�߂��邾���̗]�T���邱�Ƃ��K�v�ł��B�}�Ɏ����悤�ɁA���Ď��Ԃ̔����� Downrange �� �R�X [km] �ȍ~�Ɏc����Ă��܂��B

�@

�i�Q�j�@�p�����[�^���́i���x�A�e���W���A�˓��p�������x�ɋy�ڂ��e���j

�@�@�����ł́A�e���~�T�C�������x Vt�A�e���W�� �� �y�т��˓��p �� ��\�R�|�P�Ɏ������l�ɐݒ肵�āA�e���~�T�C���ɐ����錸���x�����Ă������Ƃɂ��܂��B

�����x Vt�F2,500�A3,000�A3,500 [m/s]��

�@ �}3-6-1

�}3-6-1

�@�}3-6-2

�@�}3-6-2

�@�}3-6-3��

�@�}3-6-3��

�@�e���~�T�C���̑��x���铮���́A���x Vt �̓��ɔ�Ⴕ�܂�����A�����x�����x�̓��ɔ�Ⴕ�đ������܂����A�ő哮�������N���鍂�x�͕ς��܂���B���̗�ł́A���x�P�W[Km] �ŁA�ő匸���x�������Ă��܂��B

�@

���e���W�� ���F2,000�A5,000�A8,000 [Kg/m2]��

�@�}3-7-1

�@�}3-7-1

�}3-7-2

�}3-7-2

�}3-7-3

�}3-7-3

�@�e���W�����́A��C�R�͂���f�ʓ��ρi���̖ʐς͌�������A�R�͌W���ɔ�Ⴗ��j������̉d�ł�����A���̒l���傫���قǁA�e���̑����͈ێ�����A�ő匸���x��������ʒu�͒ፂ�x�܂Ŏ����z����܂��B�������A�ő匸���x�̒l�͕ς��܂���B

���˓��p ���F30�A45�A60 [deg]��

�@�}3-8-1

�@�}3-8-1

�}3-8-2

�}3-8-2

�}3-8-3

�}3-8-3

�@�˓��p �� ���傫���قǁA��C��ʉ߂���o�H�����Z���Ȃ�i���Ď��Ԃ��Z���Ȃ�j�̂ŁA�ő匸���x�������鍂�x�͒Ⴍ�Ȃ�܂��B�������A�ő匸���x�̒l���A�������i���j �ɔ�����܂��̂ŁA�� ���傫���Ȃ�ɂ�đ������܂��B

�Ȃ��A�ő匸���x Amax �́A�˓����x Vt �y���˓��p �� �ɂ݈̂ˑ����āA�����ŗ^�����܂��B

Amax = 3.30 �~ 10-6 �~ Vt2 �~ sin�i���j [G] (3.10)

�܂��A�ő匸���x Amax �����N�������x AltAmax ���e���W�� �� �y���˓��p �� �ɂ݈̂ˑ����āA�����ŗ^�����܂��iln �F ���R�ΐ��j�B

�@�@�@�@�@AltAmax = 5.513 �~ ln ( 17450 / ( �� �~ sin(��) )) [km] (3.11)

�@���i3.10�j�y��(3.11)�����ꂼ��O���t�����āA���Ɏ������܂��B

�@�}3-9-1

�@�}3-9-1

�}3-9-2

�}3-9-2

�@���[�_���u�ɂ�����ē˓�����e���~�T�C����ߑ��E�ǔ����邱�Ƃɂ���āA�˓��p �� ���˓����x Vt ��m�邱�Ƃ��ł���܂�����A���i3.10) ���g�����ő�����x��\���ł��܂��B�������A�e���W�� �� ���m�邱�Ƃ͂ł��܂�������A�c�O�Ȃ���A�ő匸���x�����N���鍂�x��\���ł��܂���B�\�z籌��_���ł�����萳�m�ɐ��肷�邱�Ƃ��e���~�T�C���̌}���ɂ����ăL�[�|�C���g�ɂȂ�܂��̂ŁA�e���W���𐄑�������@�ɂ��Ă͌�قǐ�����lj����܂��B

�@�����ł́A�y�g���I�b�g�ȂǁA�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����}���p�~�T�C����P�������ĉ~���Ƃ݂Ȃ����A��C�������Ŕ��Ă���ꍇ�̔����g�͂ɂ��Đ������܂��B�~�����f�����g�͌W�� CL�iLift Coefficient�j�́A�}�p�iAtack Angle�j����[rad]�A��f�ʐ��� Sref[m2] �y�щ~�������ʓ��˖ʐ��� Splan[m2] �Ƃ���Ǝ����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@CL = 2���@+ 1.5��2 Splan / Sref (3.12)

�@�܂��A�~���̒����� �k[m] �A���a�� �c[m] �Ƃ���ƁASplan �y�� Sref �͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@Splan = L�E�c [m2] (3.13)

�@�@�@�@�@Sref = �E�c�Q / 4 [m2] (3.14)

�@���ɁA��͑��ǂɂ��~�T�C���ɔ��������������x�� nL [m/s2]�A�~�T�C���̏d�ʂ� W [kg] �Ƃ��āA�g�͌W�����܂߂āA�^���̖@�����l����Ǝ����������܂��B

�@�@�@�@�@F = m�Ea = W�EnL / g = q�ESref�ECL�@[N]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i3.15�j

�@�㎮�ŁA�����͎��i3.4�j�Ŏ������悤�ɁA�@q = ��Vm2 / 2 �@�ł�����A�~�T�C���ɔ��������������x nL �͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@ nL / g = q�ESref�ECL / w = ��Vm2 �ESref�ECL / �i2�Ew�j �@[G]�@�@�@�@�@�@�@�i3.16�j

�@�莮�ɁA��\�I�ȃ~�T�C���̐��@�A�d�ʂƂ��āA�k���T [m]�A�c���O�D�Q�T [m]�@�y�� �v���R�O�O [Kg] �������āA�}�p�� �y�� �~�T�C�����x Vm�@���p�����[�^�Ƃ��ăO���t�������}�����Ɏ����܂��B

�@�}3-10-1

�@�}3-10-1

�@�}3-10-2

�@�}3-10-2

�@���܁A�e���~�T�C�����ē˓��p�x�y�����x��45 [deg] �y�� 3,000 [m/s] �i�}3-8-2�Q���j�Ƃ��A����A�}���~�T�C�������x��1,000[m/s]�A�}�p���Q�O[deg] �i�}3-10-2�Q���j�Ƃ���ƁA���x��P0[Km] ��荂������ł́A��͑��ǂ݂̂ł��A�}���~�T�C���͖ڕW�itarget�j��ǔ�������Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�����Ō}������ɂ́A�T�C�h�E�X���X�^�[������͑��LjȊO�̎�i�K�v�ł��B���̊W�}���u�}3-8-2�v�y���u�}3-10-2�v����K�v�ȕ��������ăv���b�g���Ȃ������}�����Ɏ����܂��B

�@�}3-10-3

�@�}3-10-3

�@�܂��A���̐}����}���~�T�C���̑��x���P�T�O�O[m/s]�i�e���~�T�C���̂P�^�Q�j�ł���A���x�P5[Km] �܂Ő킦�邱�Ƃ�������܂��B

�@

�@���̐߂ł́A����܂Ő������Ă����^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ���e���~�T�C���̓����܂��āA�u�m�h���v�N���X�̃~�T�C����z�������R���s���[�^��Ō}���V�~�����[�V�������s���A�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�̌��̃L�[�|�C���g�����Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�@�@�@���J�n�i�}���~�T�C�����ˁj���̖ڕW���x �F �U�O [Km]

�A�@���J�n���̖ڕW���x�i�ڕW�������x�j �F �R,�O�O�O [m/s]

�@�@�B�@�ڕW�̍ē˓��p�x �G �S�T [deg]

�@�@�C�@�ڕW�̒e���W�� �F �Q,�O�O�O [Kg/m2]

�@�@�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����ڕW�́u�e�������}�v�A�u�����x�E���x�v�y�сu�o�ߕb���v���ȉ��Ɏ����܂��B

�@�@�@�@�e�������}

�}3-11-1

�}3-11-1

�@�@�A�@�����x�y�ё��x

�}3-11-2

�}3-11-2

�@�@�B�@�o�ߕb��

�}3-11-3

�}3-11-3

�@�@�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ������e���~�T�C���̋O���͐}3-11-1 �Ɏ������悤�ɁA�ē˓��p���ێ����āA�قڒ����ł�����A���̒����̂ǂ��Ō}�����邩�́A�h�䑤������ł��܂��B�}�����x�����肷��v���́A���ԓI�ȗv�����}���~�T�C���̒ǔ��\���i���x�Ɖ����x�j�ɂ��܂��B���ԓI�v���́A�}���_�ŖڕW�Ɖ�ł��邩�ۂ��ł��B�ǔ��\���́A�}���_�Ɏ���܂ł��~�X�E�f�X�^���X���[���ɂł��邩�ł��B����́A�}���~�T�C���̑��x�E�����x�������ڕW�̌����x�E���x�����Ɉˑ����܂��B

�@�����ł́A�}���_���x�������Q�_��ݒ����ăV�~�����[�V�������邱�Ƃɂ��܂��B

| �}���_���x [Km] | �o�ߕb�� [s] | ���x [m/s] | �����x [G] |

| 15 | 21.69 | 2,065 | 20.5 |

| 10 | 25.59 | 1,285 | 17.0 |

�@�@�@�@�}���~�T�C�����ˑO�ɁA���]�}�����x�y�ёO�q�́i�P�j�Ɏ������}���ΏۖڕW�Ɋւ��鏉�������Ɋ�Â��āA�}���_�ɂ������ڕW�ʒu���W�y���o�ߕb�����Z�����܂��BC����v���O������ł́A���uintercept_point( )�v���g���Čv�Z���Ă��܂��B

�@�@�A�@�}���~�T�C�����ڕW�ǔ��̕����i�q�@�j�Ƃ��ẮA���q�@�iproportional navigation�j��p���Ă��܂����A�Q�l�̂��߂ɁA�������q�@�iaugmented proportional navigation�j���g�p�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������q�@�́A�ʏ�̔��q�@�ɖڕW�Ɋւ�������x����lj����Ƃɂ���āA�}���~�T�C���ɗv�������鉡�����x���ɘa��������ʂ�����܂��B�������A�����I�ɂ͖ڕW�Ɋւ���V���ȏ����l�����A�������q�@���[�v�̒��ɑg�ݓ���Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ƃ�����肪����܂��B

�@�@�B�@�}���~�T�C���̔z���ʒu�i���ˋ@�̍��W�ʒu�j�ɂ��ẮA�����A�ڕW�̒e���\�z�ʒu�i�}3-11-1�u�e���������}�v��ŁA���_�� �T�S�D�T�T [Km] �j�ɔz�u���A���̌�A�e���\�z�_���� �T [Km] �P�ʂňړ������ăV�~�����[�V�������Ă݂܂��B

�@�@�C�@�v���O���������o�͂����f�[�^�́A�o�ߕb�����тɌo�ߕb���ɉ������ڕW���W�ʒu�A�}���~�T�C�����W�ʒu�E���x�y���������iLine Of Sight; LOS, �}���~�T�C������ڕW�����ʂ������j����������ڕW�����x�����ł��B

�@�@�D�@�g�p�����v���O�����ɂ��ẮA�����N���b�N���Ď擾���Ă��������B�i�g���q�́u,txt�v�ɂȂ��Ă��܂��j

�@�@�@�@�@�v���O�����u engagement_simulation.cpp �v

�����]�}�����x�F�P�T[km],�A�}���~�T�C����\�z���e���_�ɔz�u�������ꍇ��

�@�ŏ��ɁA�}���~�T�C�����A�\�z�e���_�Ƃ������ʂȈʒu�ɔz�u���ăV�~�����[�V�������s���Ă݂܂��B�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ�����e���~�T�C���̋O���͂قڒ����ɂȂ�A�q��@�̂悤�ɉ���^���͂���܂���A�\�z�e���_���甭�˂��ꂽ�}���~�T�C���́A���ʂɓw�͂��Ȃ��Ă��������邱�Ƃ����҂���܂��B

�@�@�@�e���~�T�C���ƌ}���~�T�C���̒e�������}

�@�}3-12-1

�@�}3-12-1

�@��}�ɂ����āA�ԐF�̎����Ŏ������O���t���e���~�T�C���̒e���ł��B�܂��A�_���Ŏ������O���t���}���~�T���̒e���ł��B�\�z�e���_�i���W���_�����T�T[Km]�̈ʒu�j���甭�˂������]�̌}���_�i���x�P�T [Km] �ŖڕW�ɉ���Ă��܂��B

�@�}���͂ق��w�b�h�I���ihead -on�j�ɋ߂���ԂŐ����Ă��܂��B�_���Ŏ������}���~�T�C���̒e���́A�e���~�T�C���̗\�z�e�����t�ɂ��ǂ����O�ՂɂȂ��Ă��邱�Ƃ����u�t�O���iinverse trajectory�j�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�@�A�@�}���~�T�C���ɐ��N���鉡�����x�R�}���h�i�U���R�}���h�j

�}3-12-�Q

�}3-12-�Q

�@�}���~�T�C�����ڕW��ǔ������{���ł������q�@�̌����́A�u�ڕW�̉����x���������i�k�n�r�j�̉�]�i�p���x�j���}���~�T�C���̗U���R�}���h�i�������x�j�v�ł��B��}�Ɏ������悤�ɁA�ڕW�����x�i�����x�j���}���_�t�߂łQ�O [G] ���z���Ă��܂����A�e���̒��������ێ�����Ă��܂��B����A�������i�k�n�r�j���e���ƈ�v���Ă��邽�߁A�k�n�r�̉�]�͏��Ȃ��A���ʂƂ��āA�}���~�T�C���́A�ق������I�Ɍ}���_�Ɍ������Ė������Ă��܂��B

�@

���}���~�T�C���̔z���ʒu����ڕW�iTarget�j�̒e���_���痣��Ă���ꍇ��

�@�}���~�T���̔z���ʒu���ڕW�̗\�z�e���_���痣���ɏ]���Ď������i�k�n�r�j�̉�]���x���傫���Ȃ�܂�����A�}���~�T�C���ɐ��N����U���R�}���h�����x�͑傫���Ȃ�܂��B�V�~�����[�V�������ʂ̈��Ƃ��āA�}���~�T�C�����ڕW�̗\�z�e���_���Q�T[Km] ��O�i���W���_����R�O[Km]�j�ɔz������Ă���ꍇ�̒e�������}�y�ь}���~�T�C���ɐ��N����U���R�}���h�����x�����Ɏ����܂��B

�}3-13-1

�}3-13-1

�}3-13-2

�}3-13-2

�@�}���@�~�T�C�����A�ؗj�̗\�z�e���_�ɔz������Ă���ꍇ�̌}���~�T�C���U���R�}���h�x�����x���}3-12-�Q���}3-13-2������ׂĂ��������B�}�����O���O�҂̗U���R�}���h�x�����x�� �P [G] �قǂł����A��҂ł́A�P�T [G] �������Ă��܂��B�V�~�����[�V�������ʂ���A�z���ʒu���\�z�e���_����A��O���P [Km] �����Ƃ��Ƃɖ� �O.�U [G] �������܂��B

�@���̃V�~�����[�V�����ł́A�}���~�T�C���V�X�e�����u�[���x��v�V�X�e���Ƃ��Ĉ����Ă��邽�߁A�@�̂͗U���R�}���h�ɒx��Ȃ��������Ă��܂����A���ۂɂ͂Q���x��V�X�e���ƍl�����܂�����A�}���̍ŏI�i�K�ŗU���R�}���h�����x���c�邱�Ƃ͍D�܂�������܂���B

�@�~�T�C���̗U�����ł�����q�@�ɖڕW�iTarget�j�̉����x������lj����邱�ƂŁA���̖��̉�����}�����u�������q�@�iaugmented proportional navigation�j������܂��B���ɁA���̃V�~�����[�V�������ʂ������܂��B

�@

���������q�@�iaugmented proportional navigation�j��K�p�����ꍇ��

�@��r�̂��߁A�ڕW�itarget�j�Ɋւ���f�[�^�́A�O�̐}�Ɠ����ł��B

�@�}3-14

�@�}3-14

�}�Ɏ������悤�ɁA�}���̍ŏI�i�K�ŗU���R�}���h�����x���[���Ɏ�������Ă����̂��킩��܂��B

�@

�����]�}�����x�F�P�O[Km],�A�}���~�T�C���z���ʒu�F���W���_���R�O[Km]��

�@����܂ł̃V�~�����[�V������ł́A���]�}�����x�� �P�T [Km] �ɐݒ肵�Ă��܂����B���̍��x�́A�}3-11-2 �Ɏ������悤�ɖڕW�iTargrt�j�̌����x���s�[�N�ɂ��������鍂�x�ŁA���x�͂Q�C�O�O�O[m/s] �Ɍ�������Ă��܂��B����ɑ��āA���Ɏ����V�~�����[�V�����́A���]�}�����x�� �P�O [Km] �ɐݒ�������ł��B���̍��x�ł́A�����x���s�[�N���߂��āA���x������� �P�C�R�O�O [m/s] �Ɍ�������Ă��܂��B

�@�}3-15-1

�@�}3-15-1

�}3-15-2

�}3-15-2

�@���]�}�����x�� �P�O [Km] �ɐݒ肵���ȊO�́A���ׂāA�}3-13-1�A-2 �Ɠ����ݒ��ł��B�}���̍ŏI�i�K�ŗU���R�}���h�����x�������ɓ]���A�O�҂łP�T[G] �����������x�� �W [G] �ɂȂ��Ă������Ƃ�������܂��B

�@

�@�@�@�@�^�[�~�i���E�t�F�[�Y�ɂ������e���~�T�C���i�ڕW�j�̋O���͂قځA�ē˓��p���ێ����������ƂȂ��B���̌��ʁA�h�҂̗~������i���x�j�ŁA�}���ł���B

�@�@�A�@�ڕW�������I�ȋO�����ێ�������ԂŌ�������A�����x�̍ő�_���o�Č����x�͌�������B

�@�@�@�@�E�@�����x�̑傫���́A�ڕW�����x�ƍē˓��p�x�i���j�Ɉˑ����A�����̒l�����傫���قǑ傫���Ȃ�B

�@�@�@�@�E�@�����x���ő�ɂȂ鍂�x�́A�ڕW���e���W���i���j�ƍē˓��p�x�i���j�Ɉˑ����A���ꂼ��A�l���傫�����قǁA�Ⴍ�Ȃ�B

�@�@�@�@�E�@���̏����������Ȃ�A�}�����x���ő匸���x�_�ȍ~�ɐݒ������ق����}���~�T�C���̕��S�����Ȃ��Ȃ�B

�@�@�B�@�}���~�T�C���̔z���ʒu���ڕW�̗\�z�e���_�ɋ߂��قǃ~�X�E�f�X�^���X�͏������Ȃ��B

�@�@�C�@�}���~�T�C���̔z���ʒu���ڕW�̗\�z�e���_���痣���ƁA�}���̍ŏI�i�K�ɉߓx�̗U���R�}���h�����x��������̂ŁA�������q�@�iaugmented proportional navigation�j���A�ڕW�^���Ɋւ��������荞�݁A�U���R�}���h�����x�̊ɘa��}��K�v�������B

�@�@�D�@�ē˓��ڕW�Ɋւ�����̂����A���x�A�ē˓��p�x�ɂ��ẮA���[�_���u�ɂ��e�ՂɎ擾�ł����A�}�����x��I�肵�A���̌}���_�Ƀ~�T�C�����w�����邽�߂ɂ́A�ڕW�̒e���W�����K�v�ł����B

�@�e���W���́A�����������������ɂ���ĊT���̒l�͐���ł��܂����A�����ł́A�}�����Ƀ��[�_���u�ɂ���ĖڕW��⑫�ǔ�����ߒ��Ő��������g���J���}���t�B���^�ɂ��Đ������܂��B

�@�@�v��i�v���[���e�[�V�����ppdf�j ���idoc�j

�@�@PATRIOT�̎Q�l�}�j���A���F

�uFM 3-01.85 PATRIOT BATTALION AND BATTERY OPERATION�v�@

�@�@�@�@Patriot_MIssle

�i�P�j�@�t�B���^

�@�t�B���^�ifilter�j�Ƃ�����͓���̗p��Ƃ��ėႦ�A�N�[���[�́u�t�B���^�[�v�̂悤�Ɏg���Ă��܂��B�u�h�i���j���v�Ƃ����Ӗ��ŁA���̊��́u��i�h�j�ߊ�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�d�C�M���̏ꍇ�́A����̎��g���̐M����ʉ߂�����Ƃ����Ӗ����u��i�h�j�g��v�Ƃ������t�Ŏg���܂��B

�@����̎��g���̓d�C�M���Ƃ́A�M���Ƃ��ĈӖ��̂����M�������ŁA���̐M���������G��������������Ă���ꍇ�A�M���������������o�����Ƃ��u�t�B���^�����O�ifiltering�j�v�ƌĂт܂��B

�@�u�t�B���^�v�Ƃ����p��́A���܂܂ł̐����ŁA�t�B���^�����O�������u�i�n�[�h�E�F�A�j�̂悤�Ɏ���܂����A�n�[�h�E�F�A�݂̂Ȃ炸�A�A���S���Y���i�\�t�g�E�F�A�j�����܂�ł��܂��B���ꂩ����������u�J���}���t�B���^�v���A���S���Y���i�Z�@�j�ł��B

�@��������������i�ϑ��A��M�j�ł���l�i�f�[�^�A���Ȃǁj�́A�����M�������i���邢�͐^�̒l�j�ʼn����G�������Ȃ̂�������܂���B�ߋ����猻�݂܂ł̃f�[�^��K���ɏ��������^�̒l�Ƃ��Đ������ėp���Ă�����܂���B

�@��ʂɁA�����_�ɗ����āA�ߋ��̃f�[�^�������Ȃ鎋�_���珈�����邩�ɂ���āA���̂悤�Ɏg���������Ă��܂��B

�@�@�@�u�œK�\���v�F�@�����̍œK�Ȑ���������߂邱�ƁB�iprediction,�j

�@�A�@�u�œK�t�B���^�����O�v�F�@�����̍œK�Ȑ���l�����Ƃ߂邱�ƁB�ifiltering�j

�@�B�@�u�œK�X���[�W���O�v�F�@�ߋ��̓K���Ȑ���������߂邱�ƁB�ismoothing�j

�@�Ȃ��A�@�̖��́A��舵���Ώۂ����`�̍������ŕ\�����ꍇ�́A�A�̖��ɋA������܂��B

�i�Q�j�@�J���}���E�t�B���^

�@�J���}���iRudolf Emil Kalman, ��, 1930 �N�`�A�X�^���t�H�[�h��w�����Ȃǂ��o�ăX�C�X�A�M�H�ȑ�w�����j�́A�P�X�U�O�N�ɔ��\�����uOn The General Theory of Control System�v�y�ї��P�X�U�P�N�A���w�҂� R.S. Bucy �Ƃ̘A���Ŕ��\�����uNew Results on Linear Filtering and Prediction Theory�v �ɂ��A����H�w�Ɏ�����悷�鍪�{�I�ȕϊv�������炵�܂����B����܂ŁA����ΏۃV�X�e����`�B���ŕ\���Ă������䗝�_�́A��������ɂ������u��ԕϐ��v���\�������悤�ɂȂ��āA�u���㐧�䗝�_�v�ƌĂ�A����ȑO�̐��䗝�_���u�ÓT���䗝�_�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��A�J���}���́A��P��i1985�N�j���s�܂�������Ă��܂��B

�@�����̒莮����

�@�œK�t�B���^�ɂ��Ă̌`���I�Ȓ莮���́A�J���}���t�B���^�ȑO�ɁA�m�o�[�g�E�E�B�i�[�iN.Wiener,��,1894�`1964�j��ɂ���āA�ϕ��������i�uWiener-Hoph �̕������v�j�̌`�ŗ^�����Ă����B�������A�c�O�Ȃ���A���̕�������������ʓI�ȕ��@�͌�����܂���ł����B

�@�E�B�i�[�̃t�B���^�����O�̖��́A�M����G���̃X�y�N�g�����x�����m�̂��̂Ƃ��āA�����̓��v�ʂɊ�Â��āA�O�q�̐ϕ��������������A�œK�t�B���^�̓`�B�������߂���̂ł����B

�@����ɑ��āA�J���}���́A�X�y�N�g�����x���̑���ɁA�M����G���̎��n����������ő����A�M���͎G���i���F�G���j�ɂ���ċ쓮���ꂽ�u���`�_�C�i�~�J���V�X�e���v�̏o���Ƃ��܂����B

�@�J���}���́A�ŏ����u���`�_�C�i�~�J���V�X�e���v���琶�������M�����l���A��ʓI�ɁA�M���ߒ��������ŕ\�������̂Ƃ��āA�t�B���^�����O�̖���莮�����܂����B

�@�@�@ �����i���j/ �����@���@�e�i���j���i���j�@�{�@�f�i���j���i���j�@�{�@���i���j �i3.17�j

�@�@�@�@�@�@�@�����ŁA���i���j�G��ԕϐ���x�N�g���A�e�i���j�G�V�X�e���_�C�i�~�N�X�s���A���i���j�F����x�N�g���A���i���j�F���F�G���i���ϒl=0,���U=E[w wt])

�@�܂��A��ԕϐ��̊ϑ��l�́A�G�� ���i���j�i���ϒl=0,���U=E[v vt]) �����݂��鑪��@�\

�@�@�@�@�@�@�@���i���j�@���@�g���i���j�@�{�@���i���j �i3.18�j

��ʂ��ē�������̂Ɖ��肵�āA�ߋ��̂��鎞�_���猻���_�܂ł̑���f�[�^���������ē����邘�i���j�̐���l�̂����ŁA�덷�̓�敽�ϒl���ŏ��ɂ�����Ƃ��܂����B

�@���i3.17�j�� �e �� ���~�� ���s��Ƃ���Ƃ��A���ׂĂ̎��� �� �ɑ��āA�ׂ�����

�@�@�@�@�@�h�@�{�@�e���@�{�@�i�P/�Q�I�j�e2��2�@�{�@�E�E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i3.19�j

���A���i���j �Ə������Ƃɂ��܂��B��������ƁA�e �����l�Ƃ�������������i3.17�j�̃��v���X�ϊ��Ɋ�Â����̕\���������܂��B�h �͒P�ʍs���A�k-1 �̓��v���X�t�ϊ��A�� �̓��v���X���Z�q�ł��B

�@�@�@�@�@���i���j = �k-1�o�i���h - F�j-1�p �i3.20�j

�@���i���j�� �e ���瓱���ꂽ��ԑJ�ڍs���istate transition matrix�j�ƌĂ�Ă��܂��B

�@���U���ԃV�X�ł́A�T���v�����O���Ԃ� �s�� �Ƃ��A�����_�i���j��� �� �ԖڂƂ���Ǝ��̂悤�ɕ\���ł��܂��B

�@�@�@�@�@��k = ���i�ss�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i3.21�j

�@���̃�k ��p���āA���U���Ԃ̃J���}���t�B���^�̉��i��ԕϐ��̐���lX^�j�����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@X^k = ��kX^k-1 + Gkuk-1 + Kk(zk - H��kX^k-1 - HGkuk-1) �i3.22�j

�@�@�@�@�@�㎮�� Kk ���J���}���E�Q�C���}�g���N�X�AGk�͎����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@�@ Gk= integral(0,Ts)���i�сj�f d�с@ �G�@integral( ) �́�L���@�@�@�@�i3.23�j

�@�g���J���}���t�B���^�iExtended Kalman filter�j �ł́A���i3.17�j�y�ю��i3.18�j�͔���`�ȕ������ł��̂ŁA�V�X�e���_�C�i�~�b�N�s�� �e �y������i�ϑ��j�s�� �g �ɂ��ẮA���J�b�`�iRicati�j�̕������i���j�̈ꎟ�ߎ����g���܂��B�@�܂��A��ԑJ�ڍs�Ă��A���J�b�`�̕����������邱�Ƃ��v������܂����A����ɂ��Ă��A�ʏ�A�ꎟ�ߎ��Ƃ��āA�e�C���[�����W�J�iTaylor series expansion�j�̑�Q���܂łƂ���j�����̂悤�ɋߎ����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@��k �� �h�@�{�@�e�E�ss �i3.24�j

�@�i���j�@Ricati �̔����������́A�P�W���I�C�^���A�� Ricati ���݁iJacopo Francesco, Conte Ricati, 1676-1754�j�ɂ�鎟�̌`�����������������ł��B�� �ɂ��āA�Q�������܂�ł���̂������ł��B

�@�@�@�@�@����/���� �{ �o�i���j�� �{ �p�i���j��2 = �q�i���j

�@���i3.22�j�Ɏ������悤�ɁA�œK�t�B���^�����肷�邽�߂ɂ́A�J���}���E�t�B���^�Q�C�� �jk �̒l�����߂�K�v������܂��B�����āA���̃Q�C���́A���Ɏ������J�b�`�̍s����������ċA�I�ɉ������Ƃ���ē����܂��B�s��̉E��ɂ����Y���iT�j�͓]�u�s��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �}3-16

�}3-16

�@��}�ŁA�@ ���M�������G���s�� Qk �����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@�pk = integral( 0, Ts ) ��(��)�p��Td�� �i3.25�j

�@�J���}���Q�C�� �jk �����܂�ƁA��ԕϐ��̐���l ��^k+1�́A�ϑ��l Zk �����ƂɎ������狁�߂��܂��B

�@�@�@�@�@��^k+1 = ���Ok + �jk [ ��k - ���i���Ok�j] �i3.26�j

�@

�i�R�j�@�P�����ɒP���������e���~�T�C���̔���������

�@�����ł́A�e���~�T�C�����e���W���𐄒����邽�߂��J���}���t�B���^���������邱�Ƃ��ړI�ł��B�e���W���i���j����C���x�i�ρj�ɉ����āA�e���~�T�C���ɑ����R�́i�edrag�j�Ƃ��ē����܂��B�����āA��C���x�i�ρj �͍��x�Ɉˑ����܂��B���������āA�e���W���𐄒肷�邽�߂̍œK�t�B���^���������邽�߂ɂ́A�e���~�T�C���̐�������(����)�̉^���݂̂ɒ�������Ώ\���ł��B

�@�e���~�T�C�����A�n��ɐݒu�������[�_�Ɍ������āA�����ɍē˓����Ă����ꍇ�̒e���~�T�C���̉^���������͎����ŗ^�����܂��B

�@�@�@�@�@dVt / dt = �iFdrag / m�j - �� = �i���E�rref�E�bd0�E��/ �v�j- g = �i���E�� / ���j - �� �i3.27�j

�@�@�@�@�@�� =�@�ρE�ut2 / 2 �i3.28�j

�@�@�@�@�@�� = �Q�D�Q�O�Q�Eexp�i-0.155y��/1000�j / g �i3.29�j

�@�@�@�@�@���� / ���� = �ut �i3.30�j

�@�@�@�@�@���� / dt = 0 �i3.31�j

�@

�i�S�j�@�P�����e���~�T�C���O���ɑ���g���J���}���t�B���^

�@ ����ԕϐ���

�@�@��ԕϐ��́A�ڕW�itarget �e���~�T�C���j�����x�i�xt�j�A���x�i�����j�y���e���W���i���j�ł�����A�����̂悤����i�c�j�x�N�g���ŕ\����܂��B

�@�@�@�@�@�� �� [ �xt �ut �� ] �f �G�@�i[ ] �f�͗�x�N�g���������B�j �i3.32�j

�@�����ŁA�ڕW�ʒu�i���x�j�i�xt�j�����[�_�ɂ���Ē��ڑ�������܂��B����G���i��k�j���܂�����l�i�xt*�j�͏�ԕ������ŁA���̂悤�ɕ\������܂��B�@average( ) �����ϒl�������܂��B

�@�@�@�@�@�xt*�� �xt + ��k = [ �P�@�O�@�O ] [�xt �ut �� ] �f�@+ ��k�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i3.32�j

�@�@����ԕϐ��̐��莮�� �e�������E���̓Y���i�O; hat�j������l�������B

�@�@�@�@�@�xt^k ���@�xt^k-1 + average�i�xt�j�ss + K1 * Residual �i3.33�j

�@�@�@�@�@�ut^k ���@�ut^k-1 + average�i�ut�j�ss + �j2 * Residual �i3.34�j

�@�@�@�@�@��^k�@���@��^k-1 + �j3 * Residual �i3.35�j

�@�@�@�@�@�����ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@Residual ���@�xt* - �xt^k-1 - �i�ut^k-1�j�ss �i3.36�j

�@�@�@�@�@�@�@average�i�xt�j �� �ut^k-1 �i3.37�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ average�i�ut�j �� �ς��ut^k-12�@/ �i2��^k-1�j �i3.37�j

�i�T�j�@�e���W������v���O����

���g�p�����v���O������

�@�@�g�p�����v���O�����ɂ��ẮA�����N���b�N���Ď擾���Ă��������B�i�g���q�́u,txt�v�ɂȂ��Ă��܂��j

�@�@�@�v���O�����uballistic_coefficient_estimation.cpp�v

�������ݒ�l��

| ���@�@�@�� | �^ �l | �^�l�@�{�@�덷 | �덷�̕��U |

| �������x | 30,000 [m] | 30,010 [m] | 10 �~�@10[m2] |

| �������x | 3,000 [m/s] | 3,100 [m/s] | 100 �~ 100 [m2/s2] |

| �e���W�� | 2,000 [kg/m2] | 3,000 [kg/m2] |

1,000 �~ 1,000 [kg2/m4] |

�@�M�������G���i��s�j�iprocess noise�j�ɂ��ẮA�����A�[���ɐݒ肵�Ă����A�V�~�����[�V�����̉ߒ��œK�X�ɉ����邱�Ƃɂ��܂��B

�@���l�v�Z���ϕ����ԍ��ݕ��́A�O�D�O�O�P�b�i�P�O[ms]�j�A�T���v�����O ���ԁi�сj���O�D�O�T�b�i�T�O[ms]�j�ł��B

�@�f�[�^�o�͊Ԋu�́A�d���������ŃO���t��`�悷��s����A�P�Q�T[ms]�i�P�b�ԂɂW��, �� �̂Q.5�{�j�ɐݒ肵�Ă��܂��B

�i�U�j�@�V�~�����[�V��������

�@�@���̃v���O�������������������ʂ́A�Q�̃e�L�X�g�t�@�C���ɕ����Ď��Ɏ������e���o�͂���܂��B

�@�@�@�uDATFIL.TXT�v�F

�@�@�@�o�ߕb���A���x�A���荂�x�A���x�A���葬�x�A�e���W���A����e���W��

�@�A�@�uCOVFIL.TXT�v�F

�@�@�@�o�ߕb���A���x�A���x����덷�A�����_��̕W�����i�ȉ��u�}�Ёv�j�A���x����덷�A���}�ЁA�e���W������덷�A���}��

�@�@�����ł́A�o�͌��ʂ̂������A�u�e���W��(�^�l�j�Ɛ���e���W���v�y���u�e���W������덷�Ɠ��}�Ёv���ȉ��ɃO���t�����Ď������Ƃɂ��܂��B

�@

���e���W��(�^�l�j���Q,�O�O�O[kg/m2] �ɑ��āA����e���W���i��^�j���R�O�O�O[kg/m2]�Ƃ����ꍇ��

�@�}3-17-1

�@�}3-17-1

�}3-17-2

�}3-17-2

��}����A�����P,�O�O�O[kg/m2] ����������덷���A���x����������ɂ�Đ^�l�i�Q,�O�O�O[kg/m2] �Ɏ��ʂ��Č덷���[���ɂȂ�l�q�������ł���ł��傤�B

�@

������J�n�̏������x�iAlt�j�� �U�O[km] �ɏグ���ꍇ��

�@�O�̐}�ł́A���x�R�O [km] ���瑪����J�n���܂������A����J�n���x�����������������e���W�������L���Ȃ̂ł��傤���B���̐}�ł́A���x���R�O [km] ����Q�{�̂U�O [km] �ɂ����ꍇ�̗�������܂��B

�}3-18-1

�}3-18-1

�}3-18-2

�}3-18-2

�@��}�Ɏ������悤�ɁA���x�U�O [km] ���瑪����J�n�����ꍇ�ł��A�e���W���̐���l�Ƃ��Ďg������x�Ɏ�������ɂ͍��x�P�T [km] �ȉ��ɂȂ�܂Ōv�����p������K�v������܂��B���̂��Ƃ���A�}3-17 �Ɣ�ׂāA���x�R�O [km] ���瑪����J�n���Ă��\���Ȃ��Ƃ��킩��܂��B

�@�e���W���i���j�́A��C�̖��x���i�ρj�A�e���~�T�C���̑��x���iV�j�Ƃ���ƁA�u�ρEV2/�i�Q���j�v �Ƃ����`�i�����x�j�Ń~�T�C���̋O���ɉe�����y�ڂ��܂����A���̉e��������n�߂�͍̂��x �R�O[km] �t�߂���ł��B�����荂�����x�ł́A�C���x�i�ρj���������A�~�T�C���̑��x�ω������Ȃ����߁A�ߋ��̃f�[�^��~�ς��Ă��A��������L���Ȑ���l�������Ȃ��̂ł��B

�@

���e���W���̏�������l�� �R,�O�O�O [kg/m2] ���� �U,�O�O�O [kg/m2] �ɐݒ肵���ꍇ��

�@�}3-19-1

�@�}3-19-1

�@�}3-19-2

�@�}3-19-2

�@��}�Ɏ������悤�ɁA�e���W���̏�������l���^�l�i�Q,�O�O�O [kg/m2] �j�����R�{���U,�O�O�O [kg/m2] �ɐݒ肵���ꍇ�ł��A�ŏI�I�ɐ������l�Ɏ������Ă��܂��B

�@

���e���W���̏�������l�� �U,�O�O�O [kg/m2] ���� �V,�O�O�O [kg/m2] �ɐݒ肵���ꍇ��

�@�}3-20-1

�@�}3-20-1

�@�}3-20-2

�@�}3-20-2

�@��}�Ɏ������悤�ɁA�e���W���̏�������l��i�X�������Ă����A�V,�O�O�O [kg/m2] �ɑ���������ƁA�ŏI�I���덷�� �� �R�O�O [kg/m2] �c���Ă��܂��܂��B ���Ȃ킿�A�e���W���̏������ς��肪�ߑ�ɂȂ�ƃt�B���^�̃��o�X�g���irobust�G�挒���j������Ă��܂��܂��B

�@���̐ݒ�ŁA�v���Z�X�G���i��s�j�iprocess noize�j��lj�������ƁA���Ɏ����悤�ɁA�덷���قڃ[���ɂȂ�悤�Ɏ��������邱�Ƃ��ł��܂����B �v���Z�X�G���͎��i3.17) �̂��it�j�ɑΉ�����G���i�����U�j�ł��B

�@

���e���W���̏�������l���V,�O�O�O [kg/m2] �ɂ��A�v���Z�X�G���i�P�O�O�j ��lj������ꍇ��

�}3-21-1

�}3-21-1

�}3-21-2

�}3-21-2

�@�\�ȏ�������l�̕ϓ����ōň���Ԑv���s�����Ƃ��A���o�X�g����̊�{�Ƃ���Ȃ�A�����Œ����g���J���}���t�B���^�́A�v���Z�X�G���������邱�Ƃɂ���Ď��ۂ̒e���W���i�Q,�O�O�O [kg/m2]�j�ɑ��āA�ő�V,�R�O�O [kg/m2] �̏�������l�܂ŁA����Ƀt�B���^�@�\���ʂ����܂��B

�@

�@�^�[�~�i���t�F�[�Y�ɂ�����}���̃|�C���g�́A�Q����܂��B���̑�P���A�œK�Ȍ}�����x�̐ݒ��ł��B��Q���A�ڕW�itarget�j�Ɋւ�������x����ǔ��q�@�ɑg�ݓ�������Ƃł��B

�@��P�̍œK�Ȍ}�����x��ݒ肷���߂ɂ́A��C�R�͂ɂ��ڕW�itarget�j���ő�̌����������鍂�x��m��K�v������܂��B���̍��x�͎��i3.11�j�Ŏ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@AltAmax = 5.513 �~ ln ( 17450 / ( �� �~ sin(��) )) [km] �i�Čf�j (3.11)

�@�㎮�ŁA�e���W���i���j�́A���ڑ���ł��܂���A�J���}���t�B���^�̂悤�ȗ\���v���O���������[�_���u�ɑg�ݍ�����A�X�̌}���퓬�Ԃɐ������ē���̒e���~�T�C���̒e���ɂ����f�[�^��~�����Ă����K�v������܂��B

�@��Q�̖ڕW�itarget�j�Ɋւ�������x�i�����x�j�iAt�j�́A��C���x���i�ρj�A���x���iVt�j�A�d�͂̉����x���i���j�Ƃ��܂��Ǝ����Ŏ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�`�� ���ρE���E�u��2 / �i�Q���j

�@�㎮�ŁA��C���x�i�ρj�A�d�͂̉����x�i���j�͊��m�ł���A�ڕW�itarget�j�̑��x�͒��ڃ��[�_�ŎZ��\�ł�����A�e���W���i���j�̒l������ł���A�ڕW�itarget�j�Ɋւ�������x�������������ƂɂȂ�܂��B

�i�Q�l�j�uFM 3-01.85 PATRIOT BATTALION AND BATTERY OPERATION�v�@

�i�ȉ��搢�S�͂ցj

��P�͂��@�@��Q�͂��@��S�͂��@��5�͂�

�@

�@

�@

�@

�@