トップ・ページ へ 事前検討 へ 打ち上げ失敗の原因検討(その1) へ 原因検討(その3) へ

「打上げ失敗の原因検討(その1)」図1に示すように、「銀河3号」はリフトオフ(離陸)後、135秒(2' 15")で空中爆発した。この時点がどういう時点なのか? すなわち、① 第1段ロケットエンジンが燃焼中に起きたのか、② 第1段が燃焼完了して分離後又は分離に失敗した状態で第2段が 135 秒後に空中爆発したのだろうか?

これについて、韓国航空大学の張泳根(チャン・ヨングン)教授は4月23日に、「分離に失敗した状態で第2段が 135 秒 に空中爆発した」として、第1段の燃焼時間を 118秒 とする分析資料を出している。

以下に、張泳根教授の示した「銀河3号」の空中爆発に至る飛行シーケンスと参考として「H-Ⅱロケット」の飛行シーケンスを示す。

| 表1 張泳根教授の示した「銀河3号」空中爆発に至る飛行シーケンス | ||

| 銀河3号ロケット | H-Ⅱロケット(参考) | |

| 第1段エンジン燃焼停止 | 118 秒 | 347 秒 |

| (2 秒) | (8 秒) | |

| 第1段エンジン分離 | 120 秒 | 355 秒 |

| (10 秒) | (6 秒) | |

| 第2段エンジン燃焼開始 | 130 秒 | 361 秒 |

| (5 秒) | ||

| 第2段エンジン空中爆発 | 135 秒 | |

| 時間は、リフトオフ後の経過秒時を示す。( )内の時間はイベント間の時間 | ||

張泳根教授が、第1段の燃焼時間を 118" とした論拠は第2段の燃焼中に空中爆発が生じたことを前提に表1に示したように説明できるということである。その上で、爆発後の落下物の落下位置のシミューレション結果(落下位置:東倉里射場から約 400 [km] 離れた平沢(ピョンテク)・群山(クンサン)近海)は実際の落下点に一致するとしている。

しかし、空中爆発が第1段で発生しようと、第2段で発生しようと、爆発高度と、そのときの機体の速度と経路角が同じであれば、落下位置は同じになる。したがって、これをもって、爆発が第2段で生じたという論拠にはならないだろう。

張泳根教授は、この点を、「1段ロケットの重さのためロケットが遠くまで飛べなかったようだ」と分析したとしているが、第1段ロケットの質量は打ち上げ衛星の規模によって「銀河3号」をはるかに超える重さになっている。大事なのは重さでなく、ロケットエンジンの「構造質量比 ε 」、あるいは「推進剤搭載率 ζ」である。(ζ = 1 - ε)。

私が、「銀河3号」ロケットの燃焼時間を、118 [s] に近い、120 [s] と想定して、計算した結果では、ε = 0.1 の場合、第1段燃焼終了時の飛行速度が 3,940 [m/s]、高度が 160 [km] である。ε = 0.2 (ロケットエンジンとしては、かなり質が悪い)と想定すれば、速度、高度とも、この値から 25% 近くダウンする。したがって、速度範囲は 3,000 ± 500 [m/s]、高度範囲は、140 ± 20 [km] ほどになる。

一方、図1「韓国国防省発表による弾道ミサルの発射から落下までの経緯」から計算した速度範囲は 2,000 ± 500 [m/s] であるから、速度において、1,000 [m/s]、高度において、70[km] 低い。

以上のように、第1段がそのミッションを果たさずに任務を終了したのか、ミッション遂行中に空中爆発が生起したのか、さらに検討を要するところである。

北朝鮮の「銀河3号」ロケット第1段エンジンを検討する参考として日本の N-Ⅰロケット、H-Ⅰロケット及び H-Ⅱロケットの第1段エンジンの所要の仕様を次に示す。(参照:Wikipedia)

| 表2 人工衛星打上げ用第1段ロケットエンジン | ||||

| 要 目 | N -Ⅰロケット | H -Ⅰロケット | H -Ⅱロケット | |

| 衛星質量 [kg] | 1,200 | 2,200 | 5,000 | |

| 全段合計質量 [kg] | 90,280 | 139,900 | 260,400 | |

| 第1段主ロケットエンジン | MB-3-3 | MB-3-3 | LE-7 | |

| 主ロケットエンジン質量 [kg] | 70,090 | 86,400 | 98,000 | |

| 推進剤(酸化剤/燃料) | LOX/RJ-1 | LOX/RJ-1 | LOX/LH2 | |

| 推進剤質量 [kg] | 66,530 | 81,400 | 86,000 | |

| 比推力 [s] | 249 | 249 | 445 | |

| 平均推力 | [tf] | 77.0 | 77.1 | 110.0 |

| [N] | 755,112 | 756,093 | 1,078,732 | |

| 燃焼時間 [s] | 224 | 173 | 345 | |

| 平均推進剤質量流量 [kg/s] | 297 | 471 | 249 | |

| 補助ロケットエンジン | 固体 (3本分) | 固体(9本) | 固体(2本分) | |

| 補助ロケットエンジン質量 [kg] | 13,400 | 40,300 | 141,000 | |

| 推進剤質量 [kg] | 11,240 | 33,600 | 118,000 | |

| 比推力 [s] | 238 | 238 | 273 | |

| 平均推力 | [tf] | 71.0 | 202.5 | 318.3 |

| [N] | 696,272 | 1,985,847 | 3,119,000 | |

| 燃焼時間 [s] | 39 | 38 | 98 | |

| 平均推進剤質量流率 [kg/s] | 288 | 884 | 1,204 | |

| 加速度 [m/s2] | 離 陸 時 | 15.87 | 19.30 | 15.82 |

| 1段終了時 | 65.38 | 37.06 | 28.09 | |

| ( 注) [tf]:ton-force 重量トン、[N]:Newton [kg][m/s2]、1 [tf] = 9,806.65 [N] | ||||

表2において、第1の着目点は、打上げ総質量(「衛星質量」+ 「全段合計質量」)を「トン単位」で表し、平均推力を「重量トン[tf]」で表して比較したとき、「打上げ総質量」>「平均推力」の場合、打ち上げ不可能である。例えば、「N-Ⅰロケット」では、総質量=91.48 [ton] 、主ロケットエンジン平均推力=77 [tf] であるから、推力不足えある。そこで、補助ロケットエンジンの平均推力=71[tf] を加えると、平均推力=148 [tf] となり、打ち上げが可能になる。

推力を重量で割った値は「推力重量比」と呼ばれる。表2に示した人工衛星打ち上げ用ロケットの例では、この値は、およそ、1.6 ~ 2.0 である。

第2の着目点は、表2の最後の行の「加速度[m/s2]」の値で、そのうち、「離陸時」の値は、前述の「推力重量比」x 9.8(重力の加速度 g)になっているので、「推力重量比」から分かる。大事なのは「1段終了時」の加速度の値である。一定推力で燃焼させていくと、機体質量が減少していくので、最終的に過大な加速度になるが、人工衛星打ち上げではこの値を搭載機器の制限加速度内に抑える必要がる。

第3の着目点は、主ロケットエンジンの「平均推進剤質量流率」の値である。この値は、「推進剤質量」を「燃焼時間」で割った値である。「平均推進剤質量流率 mdot」と「推力 T」は、次式で結ばれている。

T = Isp x g x mdot [N]・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)

= Isp x mdot /1,000 [tf]・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)

「H-Ⅱロケット」について(2)式を使って、例示すると次のようになる。

T = 445 [s] x 249 [kg/s] /1,000 = 110.8 ≒110 [tf]

110 [tf] は、H-Ⅱロケットのエンジン LE-7 の定格出力である。この推力を出すために、毎秒、250 [kg] の高温・高圧の水蒸気を 4,300 [m/s] (= Isp x g =445 [s] x 9.8 [m/s2])の 速度で排出している。

高性能の液体ロケットエンジンでは、推進剤(酸化剤と燃料)をそれぞれ、ターボポンプを使って燃焼室に送り出しているから、「ターボポンプ」と「燃焼室」は、1秒間に数百 kg に達する推進剤を送り出し燃焼させる能力を要求される。

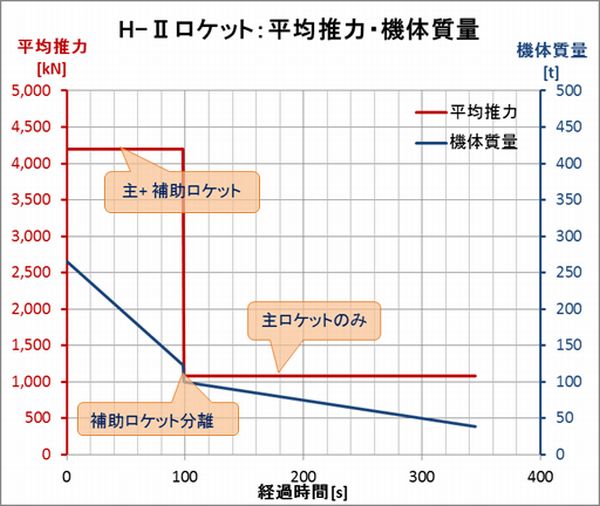

以下に、これまで説明してことを、「H-Ⅱロケット」についてグラフをもって示す。

| 図1 H-Ⅱロケット:第1段ロケットエンジン・補助ロケットエンジン |

|

図1は、第1段主ロケットエンジン(LE-7)と、固体補助ロケット(SRB 2本)を平均推力で燃焼させたときの推力(赤色グラフ)と推進剤消費に伴って減少していく機体質量(青色グラフ)を示している。

左右の縦軸の対応は、例えば、2,500 [kN] の推力が、1G(=9.8[m/s2])の重力の加速度下にある 250 [t] の機体質量に釣り合うように作成されている。したがって、青いグラフが、赤いグラフの下側にあれば打ち上げ可能である。

リフトオフ後、98[s]まで、主ロケットと補助ロケットエンジンが並行して燃焼するから、この間の推力は、主ロケット単独の場合の約4倍になっている。また、両ロケットエンジンの推進剤が消費(1秒間に約 1.5 [t])されれるから機体質量は急激に減少していく。

補助ロケットエンジン(SRB)は燃焼終了すると、その2秒後に分離されれるからロケットエンジンの構造質量分(23[t])だけ機体は軽くなる。この時点で、機体の速度は、約 1.6[km/s]、高度は約 41 [km] に達する。

補助ロケット(SRB)分離後、主ロケットエンジン(LE-7)の推進剤を毎秒約 250 kg 消費し、燃焼終了時に、発射時、265.4 [t] あった機体質量は、38.4 [t] (14.5%)に減少する。この時点で、機体の速度は、約 5.1[km/s]、高度は約 234 [km] に達する。

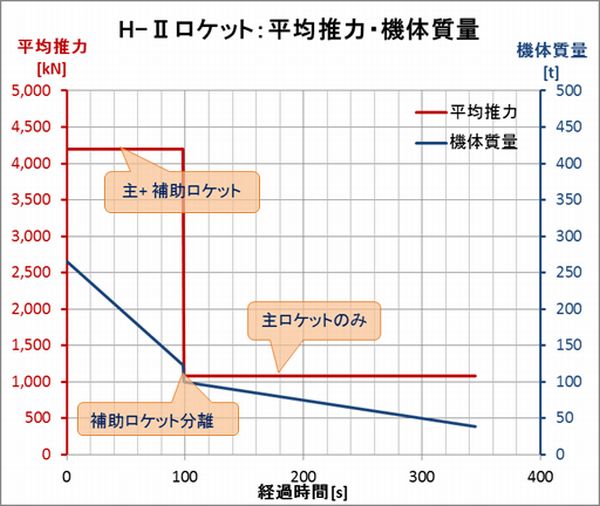

次に、図1の推力と機体質量に対応する加速度を示す。

| 図2 H-Ⅱロケット:加速度 |

|

図2に示す「加速度 Acc[m/s2]」は、図1に示す「推力 T [N]」を「機体の質量 M [kg]」で割った値である。発射時、T = 4,197,7732 [N] M = 265,400 [kg] であるから、Acc = 15.82 [m/s2] になる。加速度を地表面における重力の加速度 G (= 9.80665 [m/s2] )を単位にとって表すと、Acc = 15.82 [m/s2] = 1.61 [G] になる。

図1に示すように推力一定のもとに燃焼を続けると、機体質量の方が減少していくから、加速度は急激に増加して行き、補助ロケット(SRB)の燃焼が終了した時点で、加速度 = 34.14 [m/s2] (3.48 [G]) と2倍以上に加速される。

補助ロケット(SRB)が分離され後の加速度は主ロケットエンジンにより、10.79 [m/s2](1.10 [G])から最終的に 28.09 [m/s2](2.86 [G])に加速される。

しかし、上の計算には、「重力損失」、「抗力損失」、「推力損失」など機体の加速度を減ずる損失が含まれていない。

図1のところで説明したように、補助ロケット(SRB)の燃焼が終了した時点での実際の速度は、約 1,600 [m/s] であるが、そのうちの 400 [m/s] は、発射時に、地球の自転によって与えられた速度である。したがって、ロケットエンジンの燃焼によって得た正味の速度は、1,200 [m/s] である。98 [s] 間に、この速度に増速するための平均加速度 Acc は、1,200 [m/s] / 98 [s] = 12.24 [m/s2](1.25 [G]) である。

図2の 経過時間 0 ~ 98 [s] 間の加速度を台形公式によって近似的に時間積分して、速度 Vと平均加速度を求めるると、V = 2,222 [m/s]、 Acc = 22.70 [m/s2](2.31[G]) となる。この値と先に実際の速度から求めた平均加速 12.24 [m/s2](1.25 [G]) の差(10.46 [m/s2](1.06[G]))は「重力損失」などのによって生じたもので、この間の損失速度は 1,022 [m] となる。

同様に、補助ロケット(SRB)分離後の 99 ~ 345 [s] 間の加速度を時間積分して、速度増分 ⊿V と平均加速度 Acc を求めると、⊿V = 4,152 [m/s]、Acc = 17.19 [m/s2] になる。一方、実際の速度増分は 1,600 [m/s] から 5,100 [m/s] と、 3,500 [m/s] であり、平均加速度は、14.17 [m/s2](1.44[G]) である。図2に基づいて求めた計算値と実際の値の差(損失)は、速度について 652 [m/s] 、平均加速度について 3.02 [m/s2](0.31 [G])である。

経過時間 0 ~ 98 [s](前段)と 99 ~ 345 [s] 間の 247 [s] (後段)について、速度損失を比較すると、前段が 1,022 [m/s]、後段が 652 [m/s]で、飛翔時間が 2.5 倍長い後段の方が速度損失が少ない。これは、前段の高度が 40 [km] 以下で、空気密度による抗力損のみならず、迎え角による曲げモーメント回避上、経路角 θ の変化を抑えざるを得ず、重力速度損失(= g sin θ)が大きくなる。

一方、後段(高度:40 ~ 230 [km])では、大半が、空気密度を無視できる層であるから、経路角を小さくして飛行し、重力損失を少なくすることができる。

「銀河3号」ロケットのペイロードを 1 [t] 、打ち上げ時の総質量を 91[t]、そのうち、第1段ロケットエンジンの質量を、82 [t] として、構造質量比(ロケットエンジンの質量のうち、推進剤を除いた構造体の質量の比率)を、0.10、0.15、0.20 の3つのケースに設定し、さらに各ケースについて、ロケットエンジンの燃焼時間 tp を、120、150、180 [s] の3ケース、計 3 x 3 = 9 ケースについて、「平均推進剤流量率」、「平均推力」及び「加速度」等を検討する。

検討に入る前に、表2の日本の衛星打ち上げ用ロケットエンジンの「構造質量比」を示すと次のようになっている。

| 表3 日本の衛星打ち上げ用第1段ロケットエンジンの構造質量比 | |||

| N -Ⅰロケット | H -Ⅰロケット | H -Ⅱロケット | |

| 主(液体)ロケットエンジン | 0.051 | 0.058 | 0.122 |

| 補助(固体)ロケットエンジン | 0.161 | 0.161 | 0.161 |

「銀河3号」の構造質量比を、0.10、0.15、0.20 とした場合、それぞれに対応する推進剤質量 mp、最終質量 mf(燃焼終了後の機体質量)、質量比 MR、及び理論増速 Vf は次のようになる。なお、質量比(Mass Ratio)は、打ち上げ時の総質量 Mo に対する最終質量 mf の比(mf/Mo)である。増速度 Vf は、推進剤の比推力を(Isp)、重力の加速度を g とすると Vf = Isp x g x Ln( 1/ MR )、Ln:自然対数。なお、推進剤:酸化剤: 赤煙硝酸(IRFNA)、燃料:非対称ヂメチルヒドラジン(UDMH)で、比推力は 329 [s] (真空中)、ここでは、海面上として、329 x 0.9 = 296.1 [s] として計算。

| 表4 「銀河3号」:構造質量比と理論増速度 | ||||

| 質量構造比 | 推進剤質量[kg] | 最終質量[kg] | 質量比 | 理論増速度[m/s] |

| 0.10 | 73,800 | 17,200 | 0.189 | 4.838 |

| 0.15 | 69,700 | 21,300 | 0.234 | 4,217 |

| 0.20 | 65,600 | 25,400 | 0.279 | 3,706 |

「構造質量比」の大きいロケットエンジンを ”重いエンジン”または、”エンジンが重い”ということがある。

次に、各構造質量比及び各燃焼時間に対応する「平均推進剤流量率 mdot」、「平均推力 T」及び「加速度 Acc 」を示す。なお、計算式は、mdot = mp / tp 、T = Isp x g x mdot 、離陸時 Acc = T/Mo、最終時 Acc = T/mf である。

| 表5 「銀河3号」の能力検討 | |||||

| 検討項目 | 燃焼時間 [s] | ||||

| 構造質量比 | 120 | 150 | 180 | ||

| 0.01 | 平均推進剤流量率 [kg/s] | 615 | 492 | 410 | |

| 平均推力 [N] | 1,785,806 | 1,428,645 | 1,190.537 | ||

| 加速度 [m/s2] | 離陸時 | 19.6 | 15.7 | 13.1 | |

| 最終時 | 103.8 | 83.1 | 69.2 | ||

| 0.15 | 平均推進剤流量率 [kg/s] | 581 | 465 | 387 | |

| 平均推力 [N] | 1,686,594 | 1,349,275 | 1,124,396 | ||

| 加速度 [m/s2] | 離陸時 | 18.5 | 14.8 | 12.4 | |

| 最終時 | 79.2 | 63.3 | 52.8 | ||

| 0.20 | 平均推進剤流量率 [kg/s] | 547 | 437 | 364 | |

| 平均推力 [N] | 1,587,383 | 1,269,906 | 1,058,255 | ||

| 加速度 [m/s2] | 離陸時 | 17.4 | 14.0 | 11.6 | |

| 最終時 | 62.5 | 50.0 | 41.7 | ||

第1段の液体ロケットエンジンは、「ノドン」ミサイルのロケットエンジン4基を束ねたエンジンとみられている。「ノドン」について、「推力」と「燃焼時間」についての記述がある文献として次の2つがある。

① "Missile Index": 「ノドン(NoDong)」

② 「対北調査部」/朝鮮民主主義人民共和国/朝鮮人民軍/北朝鮮の大量破壊兵器/ノドン

文献①によるノドンの推進剤質量:

データ:推力 約 50,000 [kgf] 燃焼時間 95 [s] 、

:発射質量 16,250 [kg] 弾頭質量 700 - 1,200 [kg]

推力 T [kgf] は、推進剤の比推力を Isp [s]、平均推進剤流量率を mdot [kg/s] とすると

T = Isp x mdot

であるから、Isp = 300 [s] と少し多めに見積もっても、平均推進剤流量率 mdot = 167 [kg/s]

になる。この流量率に燃焼時間をかけると、167 x 95 = 15,865 [kg] となって、推進剤質量だけで、発射質量の 97.6 % を占めてしまうので、この推力値は、平均推力とは考えられない。

文献②によるノドンの推進剤質量:

データ:発射質量 16,250 [kg] 弾頭質量 1,780 - 2,180 [kg]

:実推力 26,760 ~ 26,600 [kgf]

:Isp: 海面上 226 [s] 実効上 230 [s] 真空中. 264 [s]

:推進剤 燃料 TM-185(Gasoline 20 % + Kerosene 80 %)

酸化剤 AK-271(N2O4 四酸化窒素 27 % + HNO3 硝酸 73%)

:推進剤質量 12,912 [kg] 燃焼時間 110 [s]

上のデータの 海面上及び実効上の Isp 値を使うと、平均推進剤流量率 = 116 ~ 122 [kg/s] 、推進剤質量 = 12,722 ~ 13,025 [kg] と計算される。文献②に示されている推進剤質量 = 12,912 [kg] であり、リーゾナブルな値である。

ここで、ロケットエンジン部の構造質量比を 0.1 とすると。推進剤と、構造部を含めた推進装置の全体の質量は、14,347 [kg] となる 文献②の弾頭質量(1,780 - 2,180 [kg])が他の文献の値(700-12,00 [kg])と比較して大きくなっているのは、ミサイルとしての必要な誘導制御や電源等の質量を弾頭質量に含めていることによると考えられる。

以上のことを総合すると、ノドンの各部の質量配分は、概略次のようになろう。

推進装置: 14,350 [kg](うち、推進剤質量 12,910[kg]

誘導制御装置等: 700 [kg]

弾頭: 1,200 [kg] (最大)

(計) (16,250 [kg])

推進剤質量 12,910 [kg] 、燃焼時間 110 [s]、比推力 (海面上) 226 [s] として、平均推進剤流量率と推力を再計算ると次のようになる

平均推進剤流量率 mdot = 推進剤質量 / 燃焼時間 = 12,910 / 110 = 117.4 [kg/s]

平均推力 T = 比推力 x 平均推進剤流量率 = 226 x 117.4 = 26,520 [kgf] = 260,110 [N]

「銀河3号」の第1段ロケットエンジンとして、ノドンのロケットエンジン4基を束ねて(clustering)使用されていると見られているが、その際、ここでは、推進剤用タンクは4基共通で所要の容量の大きさに再設計され、推進剤も比推力の高い赤煙硝酸(IRFNA)/ 非対称ヂメチルヒドラジン(UDMH)になっているとして検討する。

ノドンのロケットエンジンのうち、ターボポンプと燃焼室については、そのままの仕様で、「銀河3号」に適用するものとすると、1基当たりの推進剤の平均率は流量率 117.4 [kg/s] であるから、4基で、470 [kg/s] となる。

「ノドン」が全燃焼時間にわたって、平均推力で加速されるとすると、離陸時の初期加速度 Acco と燃焼終了時の最終加速度 Accf は次のように計算される。

Acco = 平均推力[N]/離陸質量[kg] = 260,110/16,250 = 16.0 [m/s2] = 1.63 [G]

Accf = 平均推力[N]/最終質量[kg] = 260,110/ 3,340 = 77.9 [m/s2] = 7.95 [G]

上に示したように、初期加速度に対して、最終加速度は、 5 倍弱大きくなる。そこで、加速度が一定になるようにロケットエンジンの出力を制御ことができるものとして、そのときの推力を求めてみる。

一見、初期加速度と最終加速度の平均値((Acco + Accf )/2 = 47.0[m/s2])が平均加速度のように思われるが、加速度は指数関数的に増大するので、加速度を数値積分して平均値を求めると、平均加速度 = 32.0 [m/s2](3.26[G])となる。

初期及び最終時に、平均加速度 = 32.0 [m/s2] が出るように、推力を調整すると、その値はそれぞれ次のようになる。

初期推力 To = 520,235 [N]、 最終推力 Tf = 106,929 [N]

これらの推力に対応する推進剤質量流率を求めると次のようになる。

初期推進剤質量流率 mdoto = 234.7 [kg/s]、 最終推進剤質量流率 mdotf = 48.2 [kg/s]

上に示した初期値及び最終値は、平均値(推力=260,110[N], 質量流率=117[kg])に対して、初期値が約2倍、最終値が約 40 % になっている。すなわち、ロケットエンジンの能力としては、平均推力の2倍から 40 % の出力をカバーできることが求められる。

前出した文献①で「推力 = 50,000 [kgf] = 490,333 [N]」とされていたが、この値を、最大推力とみなせば、納得できる値である。

ここで、推力の値は、推進剤の比推力が異なると違ってしまうので、「銀河3号」に適用できないが、ターボポンプを流れる推進剤質量流率の値は比推力には関係しないので、「銀河3号」に適用できよう。すなわち、ノドン4基分で、最大、約 940 kg/s となる。

ただし、ノドンの推進剤の密度が、概略 1.5 であるのに対して、銀河3号の推進剤の密度が概略 1.0 と小さいので、容積的には銀河3号の方が5割ほど大きくなる。

弾道ミサイルの飛行経路は、ブースト段階(ロケットエンジンの燃焼間)では、ニュートン力学に従うが、燃焼終了後は、ブースと間に得た慣性速度を保持して、ケプラーの法則に従い、地球の重心を一つの焦点とする楕円軌道を描いて地球の表面に弾着する。

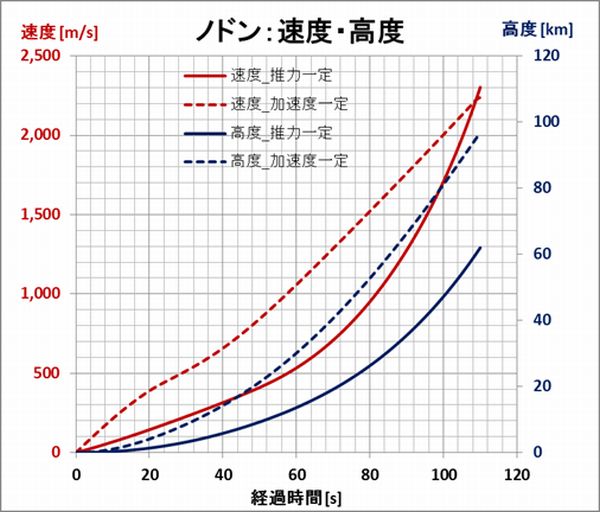

以下に、「ノドン」について、まず、ブースト段階を、① 「等推力ブースト」と、② 「等加速度ブースト」の場合の2ケースについて、その間に得られる速度と高度を示す。なお、燃焼間(110[s])に経路角を 90 → 45 [deg](1秒間に約 0.4 [deg])減少させて、機体を攻撃方向に向けて倒していくことにする。

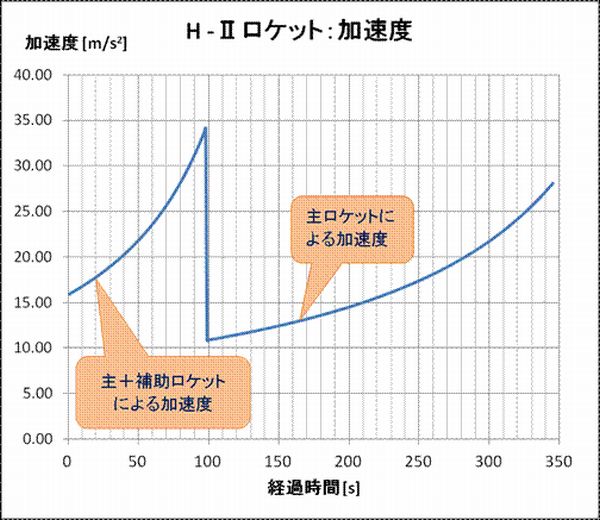

以下に、計算結果をグラフをもって示す。

| 図 3 ノドン:ロケットエンジン燃焼間の速度・高度 |

|

図3に、ブースと間の速度(赤色)と高度(紺色)を推力一定(実線)の場合と加速度一定(点線)の場合について示した。最終速度は推力一定の場合(赤実線 2,302[m/s])と加速度一定の場合(赤点線 2,239[m/s])で、大差はない(63[m/s])。

最終高度は、推力一定の場合(紺実線 62.0[km])、加速度一定の場合(96.8[km])で後者の方が約 35 [km] も大きくなっている。この理由は、経路角(経路上下角)を θ とすると、高度は sin θ に比例するので、発射初期の θ が 90 [deg](垂直)に近い段階で速度が大きい加速度一定のブーストが有利に作用しているのである。

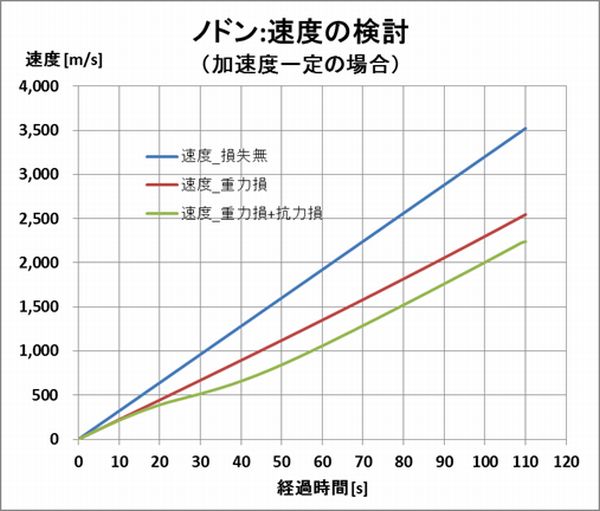

| 図 4 ノドン:加速度一定の条件で飛行させった場合の増速状況 |

|

図4は、加速度が一定になるように、すなわち、機体の質量が大きい発射初期にエンジンをふかして推力を上げ、その後、機体質量が下がるのに応じてエンジン出力を絞って、常に機体機軸進行方向にに一定の加速度が かかるようにした場合の、速度の上昇を示している。

3本のグラフのうち、青色のグラフ(「速度_損失無」)は、重力と空気抗力による損失がないと仮定した場合の速度を示している。加速度一定であるから速度は直線的に増加し、最終速度は 3,522 [m/s] になる。

赤色のグラフ(「速度_重力損」)は、重力による損失を考慮した場合の速度を示す。重力損失速度は、重力の加速度を g とすると、g x sin θ を時間積分した値(976 [m/s])になり、最終的に、青線のグラフに対して、約 1,000 [m/s] ほど速度が落ちる。

黄緑色のグラフ(「速度_重力損+抗力損」)は、さらに大気による抗力損を考慮に入れた場合の速度を示している。このグラフが、15 [s] 付近で赤色グラフから離れ始まって、20 ~ 40 [s] で差が拡大しているのは、空気密度 ρ が高い層を通過する発射初期から機体速度 v が大きく、空気抗力が ρ x v2 に依存することによる。最終的に抗力による損失速度は、307[m/s] 、約 300 [m/s] である。

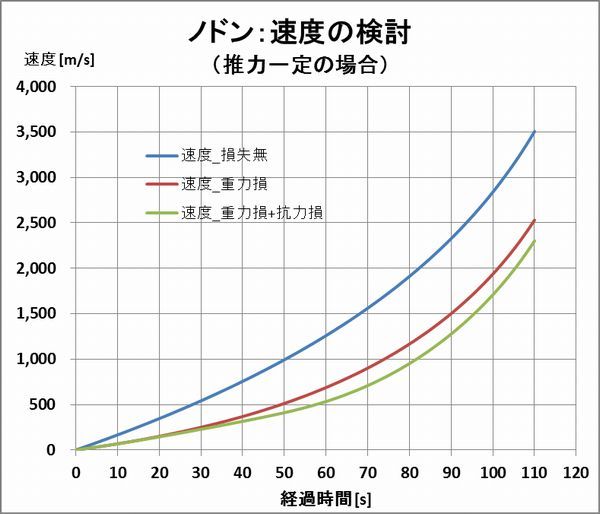

| 図 5 ノドン:推力一定の条件で飛行させった場合の増速状況 |

|

図5は、推力を一定に抑えてブーストした場合の増速の状態を示している。発射初期においては、機体質量が大きく加速度が上がらず、反対に終期に近づくと機体質量が小さくなり、加速度が急激に大きくなるので、速度曲線は図に示したように湾曲する。

また、空気抗力による速度損を含む黄緑のグラフは、空気密度が大きい発射初期の段階を低速度で通過し、速度が上がってきた 40 ~ 60 [s] で抗力の影響が出てくるが、それ以降は空気密度が小さくなるので、それ以降、抗力は一定に収まり、最終的に抗力に基づく速度損失は 229 [m/s]、約 230 [m/s] である。この結果は、加速度一定の場合の抗力による速度損に比べて、約 70 [m/s] ほど、少なくなっていることを示している。

ロケットエンジンの推進剤が燃焼終了した後、慣性速度によって最高点に達し、その後地球の重力によって下降を続け目標に着弾する。ここでは、ブースト終了時点での機体の速度、高度、水平距離および経路角(上下角)並びに、最高点高度、最高点速度及び弾着点の発射位置からの地表面距離(射程;Down Range)を表にまとめて示しておく。ただし、「再突入」時の大気の空気密度は無視する。

| 表 6 ノドン: ブースト終了時点の機体の状態(比推力=226[s]) | ||||

| ブースト条件 | 速度 [m/s] | 高度 [km] | 水平距離 [km] | 経路角 [deg] |

| 加速度一定 | 2,240 | 96.8 | 56.0 | 45 |

| 推力一定 | 2,300 | 62.0 | 39.7 | 45 |

| 表 7 ノドン(表 6 の続き): 最高点高度・最高点速度・射程 | |||

| ブースト条件 | 最高点高度 [km] | 最高点速度[m/s] | 射程 [km] |

| 加速度一定 | 242.0 | 1,520 | 677 |

| 推力一定 | 214.2 | 1,560 | 620 |

ノドンの射程は、いくつかの文献(例えば、「Missile Index」)によれば、1,350(弾頭質量1,200[kg])-1,500 [km](弾頭質量700[kg)) とされている。この値に比して、表7に示した射程(約620, 680[km])は、1/2 に小さくなっている。これは、比推力の小さい(226[s])推進剤を想定して計算した結果と思われるので、推進剤として赤煙硝酸(IRFNA)/ 非対称ヂメチルヒドラジン(UDMH)(比推力 296[s](海面上))を使用した場合の結果を示す。

| 表 8 ノドン: ブースト終了時の機体の状態(比推力=296[s]) | ||||

| ブースト条件 | 速度 [m/s] | 高度 [km] | 水平距離 [km] | 経路角 [deg] |

| 加速度一定 | 3,320 | 145.0 | 84.0 | 45 |

| 推力一定 | 3,380 | 96.6 | 61.3 | 45 |

| 表 9 ノドン(表 8 の続き):最高点高度・最高点速度・射程 | |||

| ブースト条件 | 最高点高度 [km] | 最高点速度 [m/s] | 射程 [km] |

| 加速度一定 | 491.9 | 2,180 | 1,454 |

| 推力一定 | 456.3 | 2,230 | 1,363 |

表9 に示したように、射程は、参考文献が示すような値になっている。思うに、性能値などを載せる場合、その信憑性をトレースできるようにしていただきたいものである。

砲弾の運動のように、概略 100 km x 100 km の平面上で扱える場合は、地表面を水平とみなして、その上で弾道を放物線みなして弾道方程式を解くことになる。特に、大気を無視した弾道を「真空弾道」と呼び、この場合の射程 X は、次式で与えらえる。ここで、Vo は初速、γ は射角、g は重力の加速度である。

X = Vo2 sin(2γ )/ g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

射程は、 sin(2γ )=1 のとき(γ = 45°のとき)最大になり、最大射程 Xmax は次のような簡単な式で表される。

Xmax = Vo2 / g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(4)

即ち、射程は初速の二乗に比例する。ちなみに、初速を 1,000 [m/s] (一般的な砲弾の初速は高々この程度の初速である)とし、g ≒10 [m/s2]とすると、最大射程は、100 [km] となる。ただし、大気中では、空気抗力によって減速され、その射程は 30 [km] 程度になってしまう。

なお、真空弾道における「最大弾動高」Ymax は、最大射程を用いて次式で与えられる。即ち最大所定の 1/4 になる。

Ymax = Xmax / 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(5)

弾道ミサイルの飛行空間は、ほぼ真空とみなせるので、燃焼終了時のミサイルの速度が 5,000 [m/s] 以下であれば、射程はほぼ、速度の二乗に比例する。

上に示したノドンの場合、比推力=226[s] の時の速度に対する、比推力=296[s] の時の速度比は、約 1.48 倍で、その二乗値は約 2.2 である。これに対応する射程の方もは、(677→1,454[km]、620→1,363[km])と、2.2 倍に増大しており、真空弾道と同様、射程は速度の二乗に比例している。

表7 及び 表9 に示す「最高点速度」は、地球の中心を焦点とする楕円軌道の「遠地点(apogee)」における速度で、軌道上、最小の速度になる。ケプラー運動において、「運動エネルギー」 + 「ポテンシャル(位置)エネルギー = 一定 となって保存されるから、遠地点でポテンシャルエネルギーが最大になり、その分、運動エネルギー(速度)が最小になる。

以下続く。